建造物や家具、額縁などなど、至る所で。

地域を渡り歩いて、時間をかけて少しずつ変化もしながら。

アカンサス文様

植物 アカンサス

小さな日陰の庭で以前育てたことがありますよ。

とても丈夫で、大きくて、花は痛くて。

別名で葉薊/ハアザミとありましたよ。

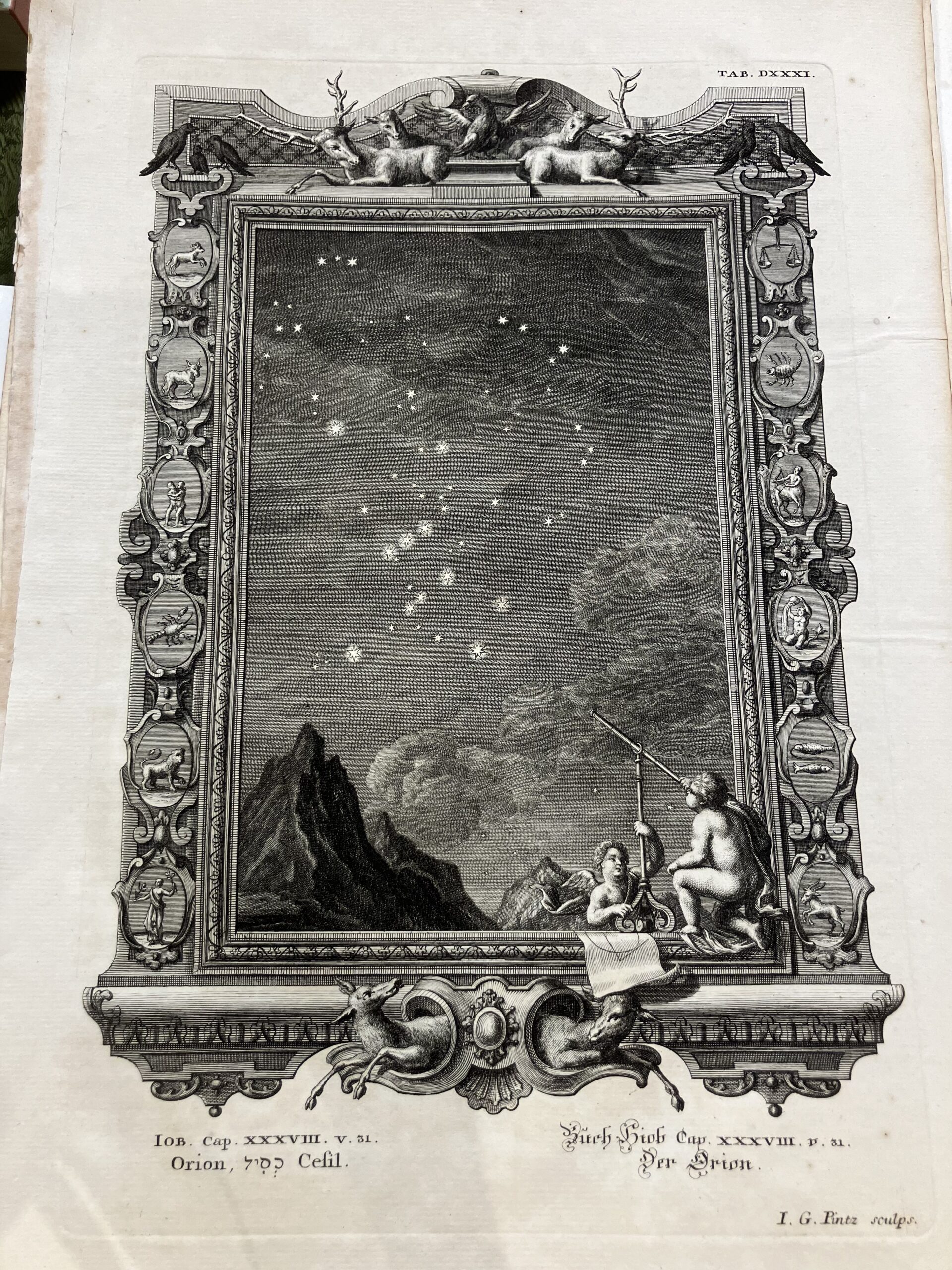

紀元前5世紀、古代ギリシャ時代の建物の柱の頭飾りにアカンサスの葉がデザインされたことがはじまりです。

(コリント様式柱頭)

その後形を変えながら何処までも広がっていきます。

アカンサス文様を調べている事をオーナーにお話ししたら、いろいろな興味深い絵を見せていただき、写真も撮らせて頂きました。

ありがとうございます。

また、こんな話も。

東京藝術大学の徽章はアカンサスの葉がモチーフなのです。

アカンサスの葉は芸術において永く広く芸術家を魅了する象徴なのでしょうね。

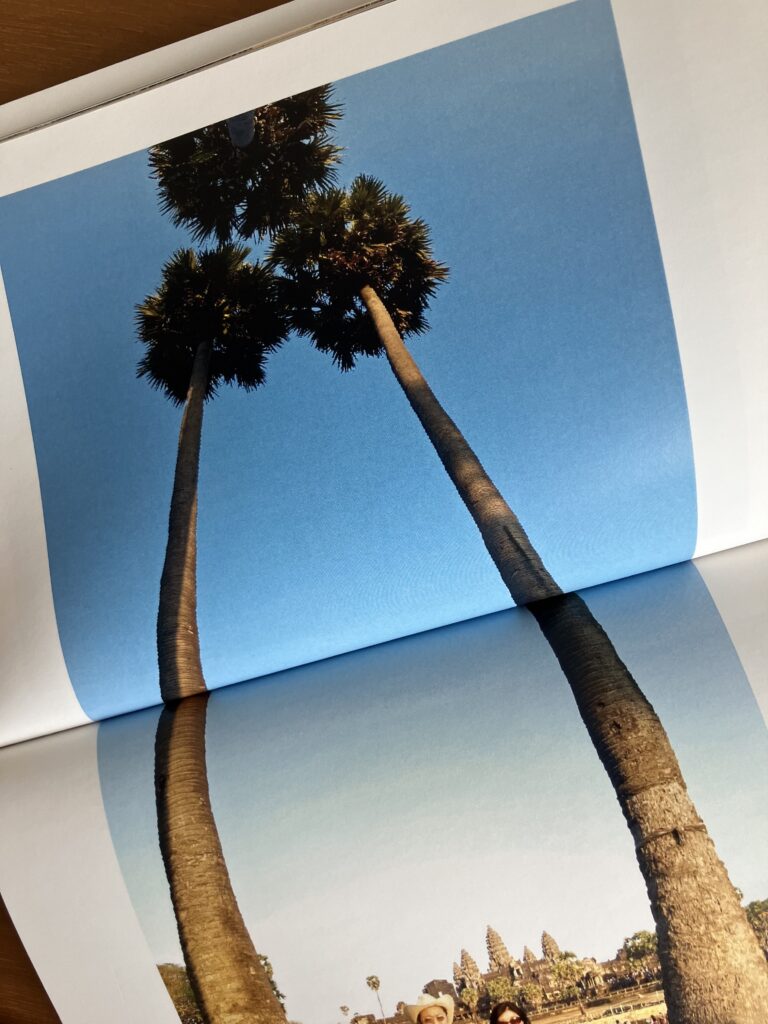

パルメット文

植物 ナツメヤシ

パルメット文は紀元前5世紀エジプト、アッシリアで始まり、東アジアを経由して遠く日本へ。

ただ、当時東アジアではナツメヤシは生育していませんのでね、それぞれの地域のデザイナーが身近な植物と結びつけながら図案化して…。

文様は変化しながら東の端日本までやってきました。

日本での最初のパルメット文は、600年代前半の飛鳥時代。

法隆寺所蔵の厨子や

変形忍冬唐草文軒平瓦に

半パルメット文が見られます。

日本に文様が伝わる頃には最初のモチーフが何であったか、どんな意味が込められていたかはわからず、でも

『この曲線のデザイン美しいな』

とか

『最先端の隋、唐で流行っているから使ってみよう』

とか、

初めてこのパルメット文を目にした当時の日本のデザイナーは思ったのでしょうね。

福岡市老司4丁目老司古窯跡出土奈良時代・8世紀

奈良市中山町中山瓦窯跡出土奈良時代・8世紀

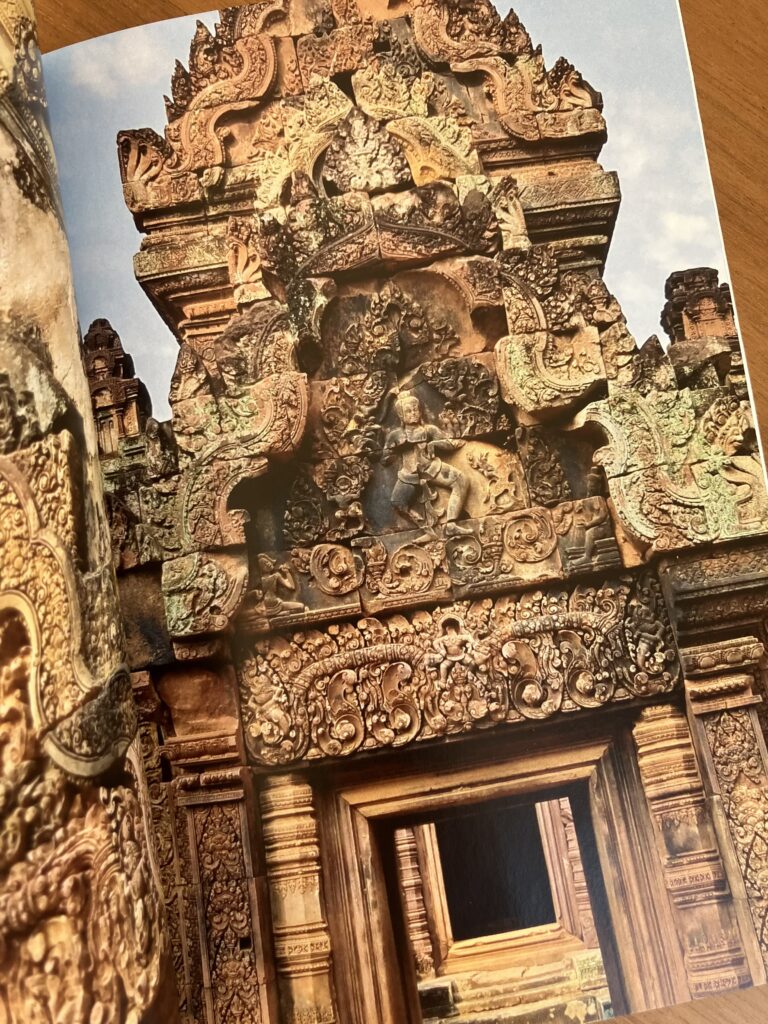

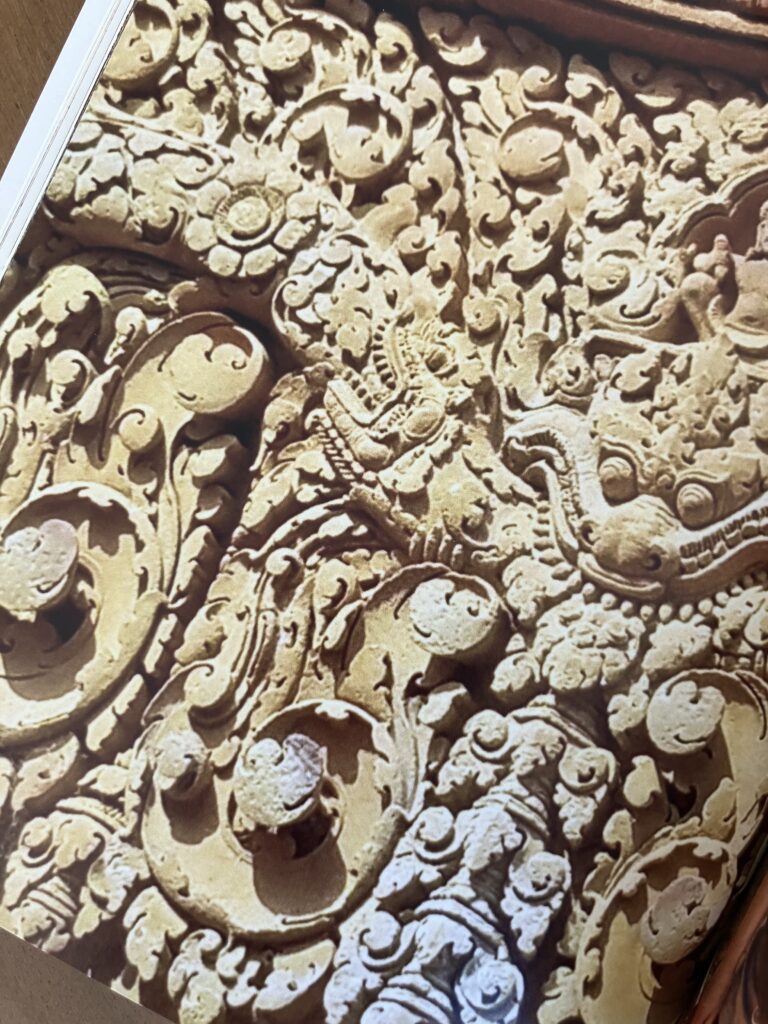

唐草、クメール、ロータス

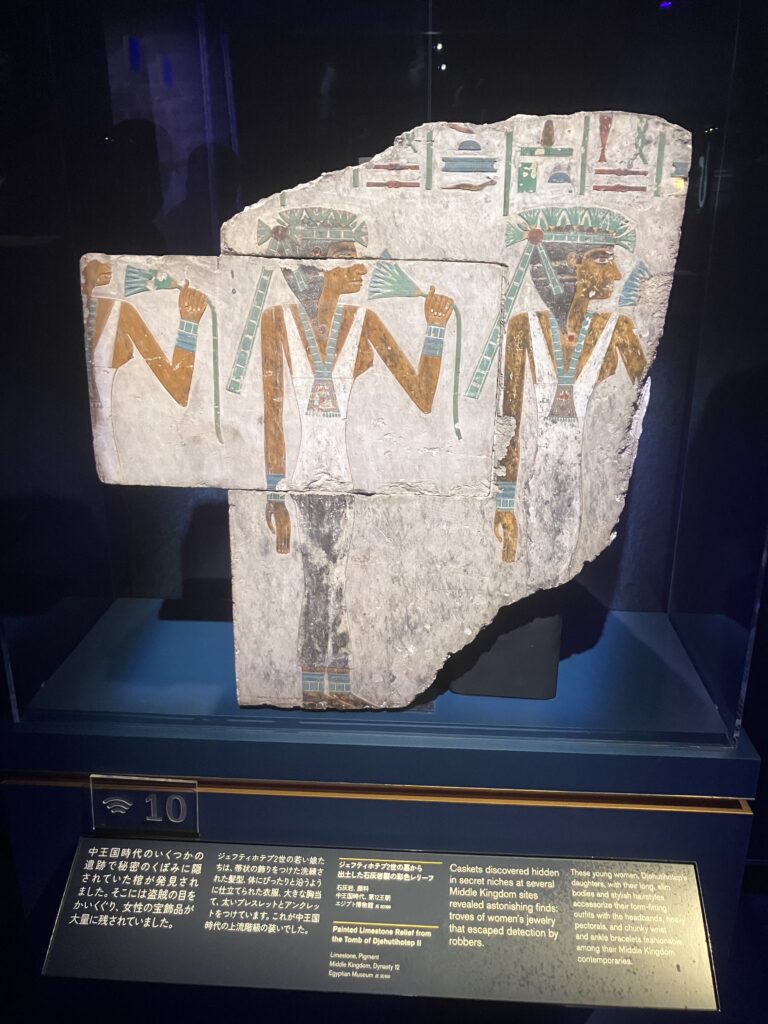

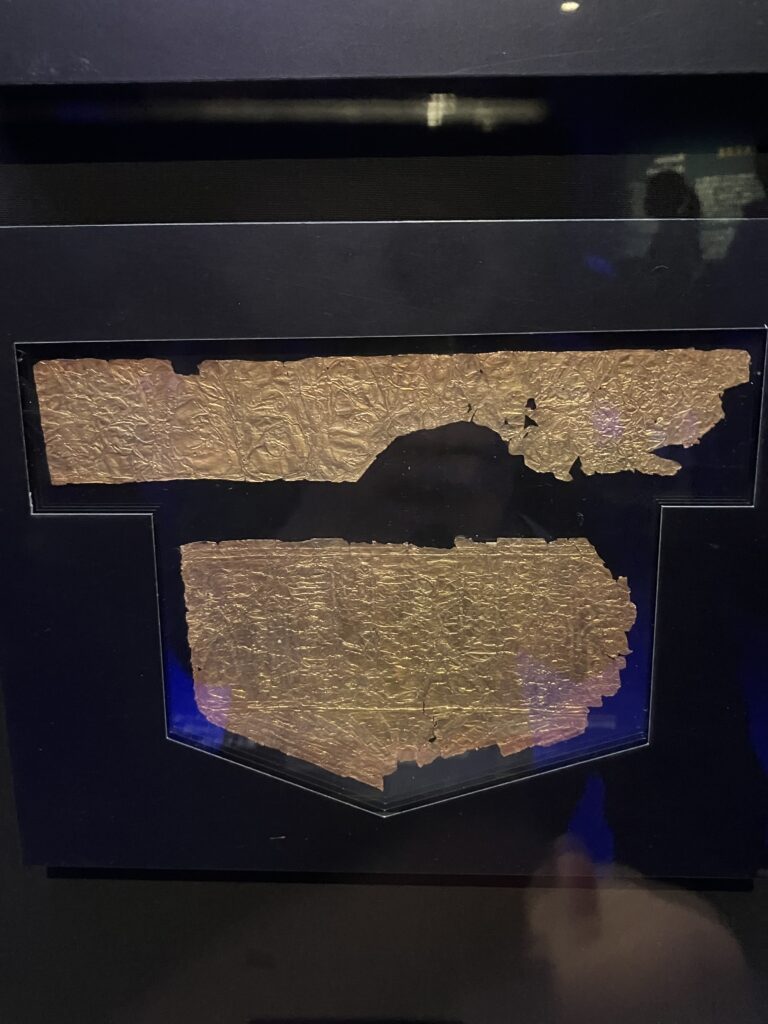

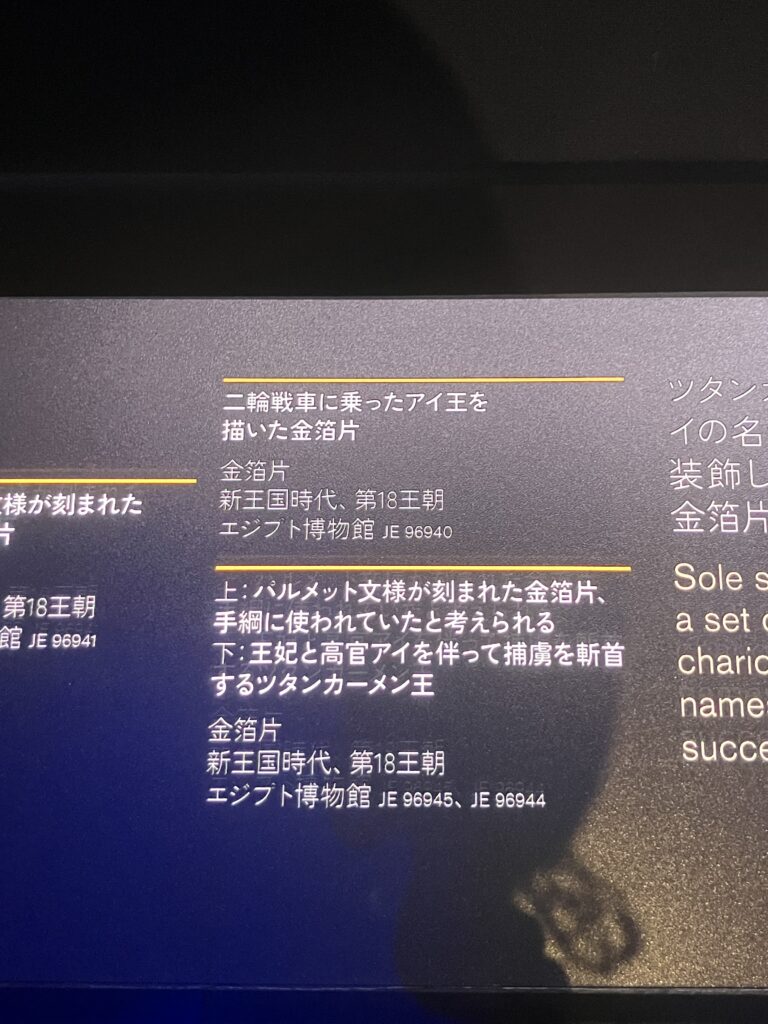

新王国時代 第18王朝 ツタンカーメン、アイの時代

何処がパルメット文様かはわからずじまいでしたが、

この時(紀元前1336頃〜1319頃、ツタンカーメンとアイの在位)には

エジプトにパルメット文様が存在していたのですね。

パルメット文は調べれば調べるほどわからなくなった。

日本では『○○唐草』と呼ばれるものは、もうみんな最初はパルメットだったのかもってことかな?

意外と早くからパルメットとアカンサスとロータスは出会っていて一体化したモチーフみたいになっている。

素人の私には緩やかなS字の模様は全て同じ祖に思える。

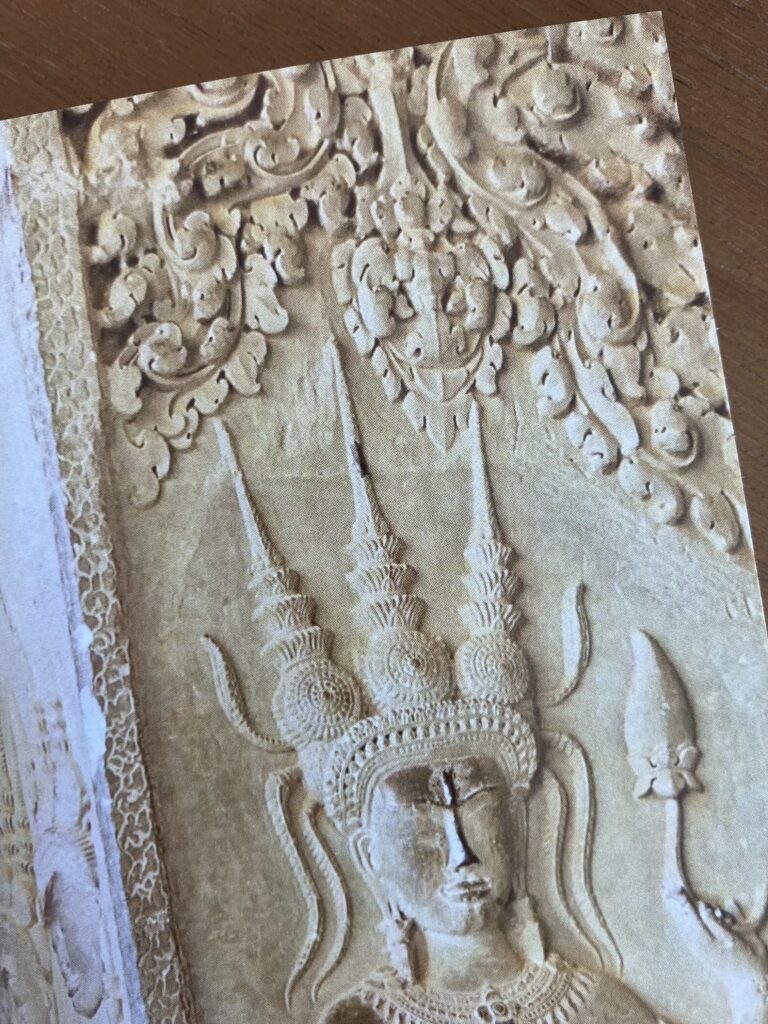

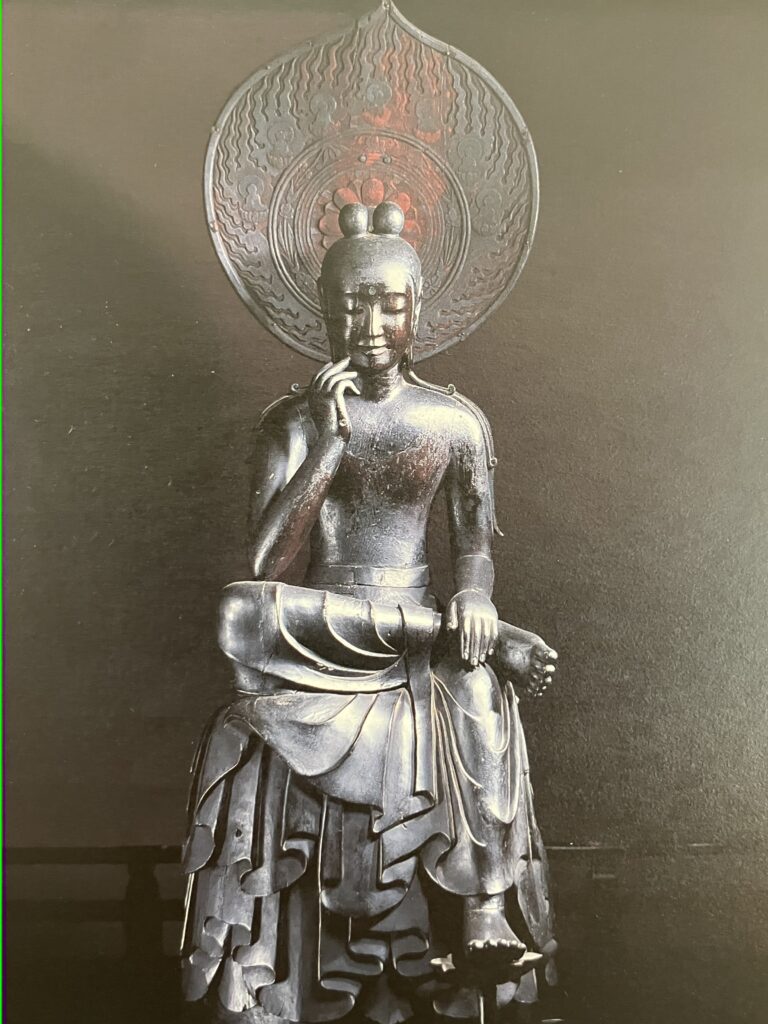

美しい仏像ですね。これは特別開扉のお知らせポスターです。

『ポスターでもいい、撮っておきたい』

と思わせる力があるのですね。

このタイミングより以前に、たまたま特別開扉のこの仏像を見ています。

『長い間、秘仏中の秘仏であったので、金が今でも見られるのです』と説明を受けていたので印象に残っています。

光背と宝冠に見られる模様は

『半パルメットで唐草で』

ということになるのかしら‼︎

余談ではありますが、奈良斑鳩でのお楽しみルートは、

法隆寺『立ち姿ナンバー1』百済観音

➡︎夢殿 特別開扉の聖徳太子像

➡︎中宮寺の国宝 菩薩半跏像(伝如意輪観音)のアルカイックスマイル

で癒されて締めます。

奈良に何度も訪れるのは中宮寺の優しくて美しい静かな観音さまに会うためです。